|

>> zurück zum Inhaltsverzeichnis und zur Auswahl der Kapitel |

3.5. Lacans Erweiterungen des Unbewussten

Jacques Lacan spürt zwei Defizite der Psychoanalyse besonders auf: Einerseits die Rolle der Sprache, die sich im psychoanalytischen Diskurs sowohl über das Sprechen – mit den Patienten – als auch im Gesprochenen – etwa den Lehr- und Grundsätzen der Psychoanalyse selbst – zeigt; andererseits die Rolle der Interaktionen, die sich nicht nur für das Verhältnis von Patient und Therapeut ergeben, sondern die immer schon vorgängig für jeden Menschen, der von einem Beobachter als relativ abgeschlossen imaginiert wird, gelten, und die bedeuten, dass jede Form von Abgeschlossenheit schon Illusion der Subjekte selbst ist.

Es kann hier nicht hinreichend auf Lacans umfangreiches Werk eingegangen werden, sondern eher nur konstruierend einiges aus diesem herausgegriffen werden, was besonders deutlich im Kontext der Erhöhung von Unschärfe in wissenschaftlichen Beobachtungen Relevanz hat. Gleichwohl ist eine solche Auswahl insbesondere bei Lacan schwierig, da seine gesamte Arbeit eine Art Verwirrung intendiert,1die geradezu prototypisch Infragestellungen von Beobachterpositionen beinhaltet, auch wenn sie selbst mitunter auf eine scheinbar sichere letzte Position des Beobachtens zurückfällt.

Für Lacan ist der Riss, der Subjekte durchzieht, besonders wichtig: Einerseits werden sie in eine Kultur hineingeboren, in der sprachlich und kulturell schon vorentschieden ist, was sie sind – d.h. mit welchen Signifikanten sie sprechen und welche Signifikate Bedeutung haben werden –, andererseits aber scheint es die Freiheit der Subjekte zu sein, hierin ihr ganz eigenes Interesse und je subjektive Besonderheit aufzuspüren. In der ersten Position entdeckt er, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist, in der zweiten, dass das Subjekt sich immer in anderen Menschen spiegelt.

Zunächst ist die Sprache schon vorhanden, die das repräsentiert, was für das Individuum Relevanz haben wird. Dann jedoch bedarf es eben der Artikulation dieses Individuums, um das anzueignen, was es von diesen Aussagemöglichkeiten der Welt für sich aufnehmen und verändern will. Beide Positionen sind miteinander verwickelt und so komplex, dass die Menschen in ihren Beziehungen untereinander und zu Sachen sich mancherlei Illusionen hingeben, weil sie die Verwicklungen selbst nicht durchschauen. Für Lacan kann man keinen Ort außerhalb der Sprache beziehen, von dem aus über sie geredet werden könnte. Er schließt die Ableitung der Sprache von einem unabhängigen Beobachterstandpunkt, der nicht schon sprachlich vermittelt ist, aus. Für ihn ist es die Welt der Worte, die die Welt der Dinge schafft.

Kontrastierend zu der Auffassung, dass die Psychoanalyse letztlich, will sie sich mit dem Unbewussten beschäftigen, auf biologische Komponenten zurückgeführt werden müsse, entwickelt Lacan nun ein Programm, das die Triebtheorie zwar nicht bestreitet, aber in das kulturelle und interaktive Geschehen zurückholt. Er wehrt sich dabei insbesondere gegen einen Reduktionismus, der, wie es die Ich-Psychologie immer wieder andeutet, 2 zu Erklärungsweisen eines gut funktionierenden und sozial angepassten Individuums in der Gesellschaft führt. Sein Vorgehen versteht Lacan zugleich als eine Rückkehr zu Freud, um zu signalisieren, dass die Psychoanalyse eben nicht eine Erklärungstheorie für soziales Funktionieren von Menschen ist, sondern eher grundsätzliche Schwierigkeiten des „In-der-Welt-Seins“ thematisiert, die dann auch für therapeutische Situationen von großem Nutzen sind.3

Mit Abstand zur Psychoanalyse selbst betrachtet, ist es interessant, dass Lacan dabei drei Beobachterpositionen entwirft, die er selbst als Register des Beobachtens beschreibt und deren Konstruktion ihm hilft, die Verwickeltheit und Verwobenheit psychischer Akte zu differenzieren. Indem ich Lacans theoretische Bemühungen als konstruktivistische Setzungen verstehe und damit uminterpretiere, lässt sich ein hoher heuristischer Wert erzielen. Lacan betrachtet die Welt unter den Registern des Imaginären, des Symbolischen und des Realen, die ich als Grundbegriffe auch des interaktionistischen Konstruktivismus uminterpretiere.4

Hier holt Lacan hermeneutische Aspekte in die biologischen Begründungen der Psychoanalyse zurück. Bereits für Freud war es deutlich geworden, dass in der Suche nach Wahrheit das Unbewusste nicht mit Realitätszeichen antworten kann. Es gibt im Gespräch mit Patienten keine objektive Erkenntnis von vergangenen Ereignissen. Insoweit war der Weg frei, um einerseits eine eigene Beobachtertheorie der Psyche aufzustellen, andererseits diese dann in den Erinnerungsspuren der Patienten konstruierend nach den zuvor gesetzten Erwartungen zu entdecken. Dabei schien insbesondere der Biologismus eine wissenschaftliche Garantie für die Stichhaltigkeit des Verfahrens zu geben, denn indem Freud biologische Kräfte – Triebe – zum Ausgangspunkt des Unbewussten wählte, von denen ein jeder Mensch eine Ahnung in seinem Leben erhält, schienen auch die weiteren Ableitungen der Psychoanalyse als relativ zwingend. Aber Wahrheit spielt hier nicht mehr nach dem Maßstab einer Übereinstimmung von Urteil und Sache eine Rolle, wie es noch zu den Illusionen der Wissenschaft selbst im 20. Jahrhundert gehörte,5 sondern wird auf die Beziehungsseite der Subjekte gezogen. In der Psycho-Logik tritt sie in einen Bereich potenzieller Unschärfe ein, der insbesondere durch die therapeutische Situation der Übertragung und Gegen-Übertragung hergestellt wird. Allerdings ist Freud noch nicht so radikal, die Wahrheit der Psychoanalyse als Konvention der Psychoanalytiker auszugeben.

Mit der Unschärfe der Wahrheit der Psychoanalyse ist für Lacan eine Tür hin zu den Beziehungen der Menschen aufgestoßen. Ihn beunruhigt dabei stärker als andere Psychoanalytiker zutiefst die Kluft zwischen biologischen Antrieben und kulturellen Ereignissen, zwischen interaktiven und sprachlich vermittelten Prozessen. Das Unbewusste umgreift in der psychoanalytischen Perspektive unverstandene Handlungen von Subjekten, die aber bereits in der Psychoanalyse selbst verstanden scheinen. Das Unbewusste ist eben nicht allein eine Lücke, die dem Bewusstsein entsteht, indem es seine Vergangenheit zu erinnern versucht, sondern das Unbewusste entsteht aus der Sicht des psychoanalytischen Beobachters in vollendeter Zukunft: „Ich werde sein, was ich gewesen bin.“ In anderen Worten: Wir werden nicht spontan zu etwas in einer Zukunft, sondern von dem eingeholt, was seit unserer Kindheit ein Muster erzeugte. So sind wir in jedem Hier und Jetzt ein bereits Gewesenes. So werden wir in einer Zukunft etwas sein, was andere schon beobachtet, was z.B. Freudianer schon notiert haben. Dafür gibt uns die Sprache ein Beispiel.

Sehen wir auf den Bildungsprozess der Sprache bei kleinen Kindern, so entdecken wir im Kinderspiel, dass ein kleines Kind, das noch kaum sprechen kann, mit Gegenständen umgeht, indem es mit ihnen spielt, sie aus seiner Sicht verbannt, sie wieder hervorholt und anschließend erneut zum Verschwinden bringt. Die Laute, mit denen es das Verschwinden und Wiederauftauchen dieser Gegenstände begleitet, klingen für den Erwachsenen wie „o“ und „a“, sie symbolisieren ein „Fort“ oder „Da“, und die körperliche Haltung des Kindes schließlich signalisiert, dass hier unter sensomotorischer Beteiligung ein Anwesen und Abwesen der Gegenstände als Symbol für das An- und Abwesendsein der Bezugsperson gespielt wird. Dieses Spiel von „Fort“und „Da”, das bereits Freud in „Jenseits des Lustprinzips“ zu Deutungen inspirierte, analysiert Lacan als ein Beispiel für die Artikulation der Differenz, wobei die Bezeichnung bereits eine symbolische Funktion einübt.6 Solche Muster aber werden später das sein, was wir gewesen sind – sie ragen über die Ränder der einst vergänglichen Momente hinaus in die (Un-)Tiefen unseres Bewusstseins.

Wo kommt solche Differenz her? Worte oder Begriffe lassen Sachen erscheinen, auch wenn sie nicht da sind. Das Spiel des Kindes zeigt, dass die Worte, die über Anwesenheit und Abwesenheit von Dingen geäußert werden, ihren eigenen Status im Gebrauch des Kindes bilden. Dieser Gebrauchscharakter der Sprache schließt aus, dass die Dinge oder Sachen ihren eigenen Platz, ihre eigene Präsenz oder gar ihren Hintergrund für die Worte und Begriffe selbst bilden. Signifikanten, die Signifikate – also Bedeutsamkeiten – erzeugen, beruhen ihrerseits nur auf der Differenz, die sie erzeugen lässt. Es sind hier die Unterschiede, die Unterschiede machen, ohne dass wir diese Differenz selbst aus einer letzten Logik ableiten könnten.7 Die Differenz erscheint für Lacan als Spur eines Nichts, die eine Andersheit in die immer seienden Wesen der Welt einführt. In dem Spiel des Kindes kann die Anwesenheit der Worte und Begriffe über die Dinge nur dadurch auf das „Fort“und „Da“ gebracht werden, dass die Abwesenheit als Differenz zwischen die sensomotorischen Aktionen des Kindes tritt und an die Stelle des „aus den Augen, aus dem Sinn“ ein symbolisches Register setzt, das die Aktion selbst festhält. Diese Sichtweise unterscheidet sich gar nicht so sehr von Einsichten des Konstruktivisten Piaget.

Aber dies gilt nur für den Aufbau der symbolischen Funktion. Diesem zur Seite steht ein imaginäres Register, das Lacan insbesondere durch das Spiegelstadium verdeutlicht. Lacan kritisiert an der herkömmlichen Psychologie, dass sie die Begegnung von Kind und Eltern, von Ich und Du, von Mensch zu Mensch einseitig an das symbolische Register gekettet habe. Die Behauptung aber, dass ein bestimmtes Subjekt eine bestimmte Wahrnehmung eines anderen als solches habe, erweist sich für Lacan als naiv. Sicher machen die Menschen sich wechselseitige Zuschreibungen über ihre Wahrnehmungen und über ihr Verhalten. „Es geht aber darum, auf welcher Ebene dieser Andere realisiert wird und wie, in welcher Funktion, in welchem Kreis der Subjektivität, in welcher Entfernung dieser Andere steht.“ (Lacan 1990, 67)

Piagets Vorgehen, das von einem egozentrischen Weltbild des Kindes redet und die kindliche Entwicklung in unterschiedliche Stadien aufteilt, erscheint aus dieser Sicht als einseitig. Hier wird das symbolische Register der Erwachsenenwelt, einer spezifischen gar, der kindlichen Entwicklung aufgepfropft, um so eine universelle Beobachtung und ein universelles Konstrukt zu erzielen. Lacan sieht wenig den Konstruktivismus bei Piaget, den ich weiter oben hervorgehoben habe, er kritisiert vehement die Verengung auf das Symbolische. „Dies Kind sehen wir wunderbar offen für alles, was der Erwachsene ihm vom Sinn der Welt zuträgt. Bedenkt man jemals, dass diese wunderbare Durchlässigkeit für alles, was Mythos, Legende, Märchen, Geschichte, was diese Leichtigkeit, mit der sie sich von Erzählungen mitnehmen lassen, für das Gefühl des andern bedeutet? Glaubt man, das sei mit den kleinen Würfelspielen vergleichbar, mit deren Hilfe Herr Piaget uns zeigt, dass das Kind zu einer Kopernikanischen Weltansicht gelangt?“ (Lacan 1990, 67)

Das Spiegeln des anderen, das Begehren des anderen auf der imaginären Achse, die eine Fülle von lebendigen und vielseitigen Beziehungen ermöglicht, die für Lacan überhaupt erst die Perspektive der Intersubjektivität ermöglicht, wird bei Piaget in der Tat reduziert. Dies ist eine der Quellen eines reduktiven Verständnisses von Interaktion im Konstruktivismus. Ein interaktionistischer Konstruktivismus wird hingegen Lacan an der Stelle der Imaginationen ernst nehmen müssen, weil und insofern diese eine Verbindung insbesondere zu den Gefühlslagen, den Momenten des Lebendigen, die nicht direkten Laboruntersuchungen zugänglich sind, den tieferen Dimensionen menschlicher Handlung eröffnen. Zugleich wird sich bei näherer Betrachtung aufweisen lassen, dass Lacan die Interaktionstheorie aus ihrem dialogischen Verhältnis herauslöst, wie es für die zweite Kränkungsbewegung noch wesentlich war. Interaktion ist nie nur – auch idealtypisch nicht – ein Verhältnis von Ich und Du, von selbst und anderem. Interaktion ist für Lacan immer Triangulation. Dies ist nachfolgend aufzuklären.

Was ist die imaginäre Achse der Begegnung näher? In der Psychologie wird von unterschiedlichen Beobachtertheorien beschrieben, wie sechs bis 18 Monate alte Kinder angesichts eines Spiegelbildes, das sie von sich entdecken, eine jubilatorische Reaktion zeigen. Für Lacan werden hier ganz unterschiedliche Mechanismen deutlich. Zunächst drückt die jubilatorische Reaktion aus, dass sich das Kind in spiegelverkehrter Weise als eine Ganzheit, als ein Unterschiedenes in bestimmter Gestalt wahrnimmt. Damit ist sein Ich außen lokalisiert, aber da es als Beobachter diesen Unterschied erst in unterschiedlichen Bildern von sich erfahren muss, ist es zunächst von den Bildern fasziniert, die es im Spiegel sieht und deren Reaktionen es in Wechselwirkung bestimmen kann. Damit ein Ich sich formt, damit es sich gegenüber seinen Bezugspersonen und der Umwelt abgrenzen kann, muss es erfahren, dass es auch dann existiert, wenn es keinen Spiegel als Bestätigung seines Abbilds hat, sondern bloß allein in der Welt ist. Die jubilatorische Reaktion scheint die Urerfahrung für ein Spiel um Identität zwischen Abbild und sich selbst zu sein, eine Art Prüfung, die zu allerlei Bewegungen und Grimassen Anlass verleiht. Damit aber ist es noch nicht getan, denn das Kind, das sich so im Spiegel erblickt, sucht immer auch den Blick eines Dritten, die Bestätigung durch seinen fragenden Blick an seine Bezugspersonen, um sich so seiner selbst zu vergewissern. Die Triade zwischen Kind, Spiegelbild und dem Dritten, der in der Aufrichtung eines Ichs als ganze Gestalt zu Hilfe genommen werden muss (der ja auch zuvor als ganze Gestalt – als Mutter usw. – wahrgenommen wurde), erzwingt eine Identität über den Blick des Anderen. Dies meine ich mit Triangulation: Es gibt gar nicht nur das Spiel zwischen Ich und bloßem Du, zwischen einem Selbst und einem Anderem, zwischen Herr und Knecht, oder wie immer wir auch die vereinfachenden dialogischen Ketten weiterknüpfen wollten, denn in diesem dialogischen Spiel zwischen einem Subjekt und einem anderen oder einer Sache ist immer schon ein weiterer über seinen anerkennenden Blick eingeschlossen.

Ich will an dieser Stelle nicht weiter den beobachtenden psychoanalytischen Zuschreibungen der frühen Kindheit nachgehen, die vor einem solchen Eindruck der Ganzheit durch Spiegelung über ein Chaos von Empfindungen, eine Zerstückelung von Körperteilen usw. spekulieren,8 sondern hier nur darauf verweisen, dass für Lacan das Spiegelstadium eben deshalb eine Urszene darstellt, weil der Anblick des ganzheitlichen Bildes jede Form von Unstimmigkeit mit der Natur zurücktreten lässt und damit eine erfüllende Funktion einnimmt: Ganzheit, Abgeschlossenheit, wenn man so will im weiteren Sinne: Identität zu erreichen. Insoweit verkörpert das Spiegelstadium einerseits die Seite des Begehrens9des Individuums, das sich als abgegrenztes Ich bestimmt, die jedoch andererseits durch die Dimension des Anderen, auf dessen Blick sie sich beziehen muss, in Frage gestellt wird. Der Blick des anderen, der aus psychoanalytischer Sicht insbesondere auf die Mutter-Kind-Beziehung zentriert wird, strukturiert die Sicherheit des Kindes, die es benötigt, um mittels Erinnerungen an solche Anwesenheit auch die Momente von Abwesenheit zu ertragen. Allerdings erscheint dieser Andere bei Lacan verdoppelt: als klein „a“, sofern das imaginäre Begehren spiegelbildlich vorgestellt wird, als groß „A“, sofern der große Andere eine Welterklärung symbolisiert, die für das Subjekt vorgängig die Realität strukturiert.10

Diese Verdopplung lässt sich durch einen Rückgriff auf Mead illustrieren. Für Mead war das „I“ jene Instanz, die als relativ spontane und offene, ereignisbezogene und kreative sich in der Welt situierte, ohne dass er Gefühle und Empfindungen ausschließen wollte. Dieses Ich wird mit Lacan radikalisiert, weil es mit einem imaginären Begehren verknüpft wird, das sich einerseits als Ganzheit in sich und für sich spiegelt (identisch wird), ohne darin identisch bloß mit sich sein zu können. Identität wird zu einer Stelle der Anwesenheit, die zugleich Abwesenheit solcher Identität ist, weil sie imaginär an Vorstellungen eines anderen geknüpft ist und so vermittelt erst gedacht wird. Wird sie aber gedacht, so taucht schon ein großer Anderer auf, der dieses Spiel von Identität in ein symbolisches System zwängt, seine Schubladen des Identischen aufzieht und sich Personen konstruiert, die in diese passen. Hier erscheint Meads Ort des „Me“, der schon ein Ort der Generalisierung im Diskurs von Anderen ist, wobei diese Anderen festhalten, was mein Begehren umgreift oder umgreifen soll, darf, muss. Damit steht das Subjekt in einer doppelten imaginären Spannung. Wo empfindet es diese Spannung?

Das Ich ist vorrangig eine imaginäre Konstruktion (Lacan 1980, 309). Wäre es nicht imaginär, dann wären wir keine Menschen, sondern Monde, Planeten in bestimmten Umlaufbahnen, berechenbar. Dieses imaginäre Ich begegnet z.B. als Patient einem Analytiker, der es als analytisches Subjekt auffasst, ohne damit aussagen zu können, was ein Subjekt in seiner Totalität ist. Davon weiß er nichts. Er weiß als Psychoanalytiker gerade von seinen Auffassungen – also seinen Beobachterpositionen –, und es steht für Lacan überhaupt in Frage, wie totale Wesen ausgesagt werden sollten. Welche Beobachterposition müssten wir einnehmen, um sie zu beobachten? Das weiß niemand – außer Gott, der wiederum eine totale Projektion menschlicher Beobachter ist und damit bloß das Problem aufwirft, ohne es zu lösen. Dieses Ich nun spiegelt sich, indem es sich – nach seinem Spiegelstadium (eine Erfahrung, die wir alle in früher Kindheit machen) – als abgeschlossen, begrenzt, kurzum als Ich imaginiert. „Es kann glauben, dass es dieses Ich ist, so weit ist alle Welt, und es ist unmöglich, da herauszukommen.“ (Ebd., 310) Aus diesem Ich heraus sieht es alle Objekte der Welt, die auch die anderen Menschen sind, und wie es im Spiegelstadium bereits über den Blick des Dritten sich in seinem Subjekt-Objekt-Wechselspielen erlebte,11 so erlebt es sein Ich in seinen Imaginationen immer über die Imaginationen von seinesgleichen – über Blicke, Körpersprache, Gefühle usw. –, denn kein Ich kann ohne Anerkennung anderer sein und umgekehrt. Es ist eine Welt, die den Anschauungen viel näher ist als die symbolische Welt, ein Ort der vorstellend konstruierten Symmetrie und der Homogenität mit anderen, auch wenn dies selbst nicht bewusst sein mag, denn die Spiegelungen gehören zu den unerwähnten Selbstverständlichkeiten des Lebens.12

Solche Spiegelungen sind nun aber keineswegs Abbildungen oder naiv gedacht Widerspiegelungen einer Wirklichkeit, sondern über das Begehren des Subjekts selbst vermittelt. Solches Begehren ist jedoch nicht einfach zugänglich und im Spiegel selbst anschaubar.

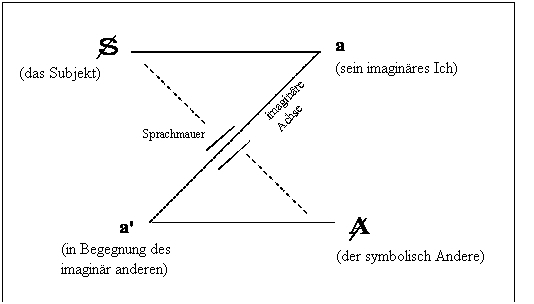

Abbildung: Das Subjekt in seiner imaginären Spiegelung13

Ein Subjekt verfügt über ein imaginäres Ich (a), in dem seine Vorstellungen, die von Begehren und Wünschen angetrieben werden, situiert sind. Solche Vorstellungen aber sind nie rein, sondern in sie hat sich stets der Blick des Dritten eingeschlichen (a'), so dass die Verbindung des Vorgestellten (von a zu a') ein Spannungsverhältnis ausdrückt, einen Raum des möglichen Vorstellens, der unsere Imaginationen verknüpft. Auf der Außenseite, diesem Subjekt gegenüberstehend, findet sich ein symbolisch Anderer, der Andere so, wie er mir als Anderer begegnet, d.h. ich erkenne an, dass es diesen Anderen auch außerhalb meines Vorstellens gibt. Gleichwohl ist es mir imaginär nicht möglich, dieses Vorstellen schon symbolisch auszudrücken. Wenn ich es auszudrücken versuche, dann verlasse ich dieses Modell des imaginären Spiegelns und wende mich einem symbolischen Modell zu, so wie wir es z.B. von Mead bereits kennen.

Deshalb existiert zwischen Ich und Anderen eine Sprachmauer. „Das Ich, so wie wir‘s verstehen, der andere, seinesgleichen, all diese Imaginären sind Objekte. Gewiss, sie sind nicht Monden homogen – und wir laufen jeden Augenblick Gefahr, das zu vergessen. Aber das sind eben Objekte, weil sie als solche benannt sind in einem organisierten System, das das der Sprachmauer ist.“ (Ebd., 311)

Die Sprache führt das imaginäre Ich dazu, von anderen Ichs und sich selbst so zu sprechen, als würde es sich um reale Dinge handeln.

Daraus leitet Lacan aber keine Leugnung des Erkennens überhaupt ab, denn aufgrund seiner Erfahrungen als Psychoanalytiker schließt er, dass es authentische intersubjektive Begegnungen gibt. Aber wo finden diese statt? Wo ist die Wahrheit der Begegnung von Subjekten situiert?

Offensichtlich kann sie nicht vor der Sprachmauer sein, wo sich das imaginäre Ich in seinem Begehren mit den Spiegelungen anderer trifft und noch nicht reduktiv artikuliert. Aber hinter der Sprachmauer, dort, wo der große Andere seinen Ort hat, wo er in Form der symbolisch gewordenen Sprache erscheint, wo sich das Imaginäre an das Symbolische geheftet hat, um real zu werden, da werden wir zugleich zu wirklich anderen, zu wahren Subjekten.14 Gleichwohl dürfen wir nicht vergessen, dass die symbolische Betrachtung nur eine Beobachterperspektive ist. Sie wird ergänzt und verstört durch das Imaginäre. Wollen wir die Arbeit des Imaginären festhalten, dann erscheinen vorrangig zwei Thesen:

These 1: Ein Subjekt (S) kann nicht direkt mit einem anderen Subjekt (A) kommunizieren, sondern immer nur vermittelt über die imaginäre Achse.

These 2: Ein Subjekt (S) ist dabei aber nie nur mit sich identisch, sondern immer schon über andere gespiegelt: Es verkehrt sich in das durchgestrichene S. Da auch der symbolisch (große) Andere, mit dem das Subjekt sich spiegelt, ein Subjekt ist, gilt, dass auch A zu einem durchgestrichenen A wird.

Die Durchstreichungen sollen hier benennen, dass weder das Subjekt noch der Andere im Prozess des Interagierens sich selbst gleich bleiben können, dass sie durch die Interaktion selbst stets in dem durchgestrichen werden, was sie eben noch zu sein meinten.

Die Sprachmauer als rein kognitiv-direkte, als sich direkt verständigende Achse zwischen zwei oder mehreren Menschen in der Kommunikation, kann nicht überwunden werden. Solche vermeintlichen Überwindungen sind illusionär (denn sie benötigen immer die imaginäre Achse!). In solchen Illusionen heißt es dann, „tatsächlich“ und „real“ etwas über einen anderen aussagen zu können. Aber was sollen das für „wirkliche“ Aussagen sein? Es können keine imaginären, sondern nur symbolische Aussagen sein.

Erreichen wir diesen symbolischen Ort der Wahrheit, dann sind wir bereits im Mangel, denn auf der anderen Seite der Sprachmauer erreiche ich den anderen eben nie so, wie es imaginativ „ist“. So sind wir oft sprachlos und ohne Worte. „Wenn das Sprechen sich gründet in der Existenz des Anderen, des wahren, dann ist Sprache dazu da, um uns auf den objektivierten anderen zu verweisen, den anderen, mit dem wir alles machen können, was wir wollen, einschließlich dessen, zu denken, dass er ein Objekt ist, das heißt, dass er nicht weiß, was er sagt. Wenn wir uns der Sprache bedienen, spielt unsere Beziehung zum anderen die ganze Zeit in dieser Ambiguität. Anders gesagt, die Sprache ist ebenso dazu da, um uns im Anderen zu gründen, wie um uns radikal daran zu hindern, ihn zu verstehen. Und eben darum geht es in der analytischen Erfahrung.“ (Ebd.)

Damit erscheint ein radikaler Unterschied in unserem Beobachten. Wir erfahren den Anderen durch Reduktionen, durch Ausschließungen, durch Verallgemeinerungen und Vereinfachungen, wenn wir mit ihm symbolisch verkehren, indem wir mit ihm sprechen, ihn besprechen, aussagen, beschreiben usw. Hier erscheint der Andere als A, dessen Position sich immer als die eines Subjekts in der Kommunikation geltend machen kann. Im glücklichsten Fall einer solchen Kommunikation spricht daher nie nur einer, der alle Anderen aussagt, sondern alle an der Kommunikation Beteiligten sagen sich selbst aus.

Doch solche Verständigung übersieht leicht, dass es eine Subversion des Begehrens und Blickens gibt, die längst durch die imaginäre Begegnung die scheinbar reine symbolische Klarheit unterläuft. Achten wir auf diesen Beobachterort, dann erkennen wir, dass jedes Subjekt sich bereits über das Spannungsverhältnis seines eigenen Vorstellens (a zu a') gegenüber äußeren Anderen spiegelt, so dass diese Anderen als sein Konstrukt einer gespiegelten Vorstellung – mit all ihren Begehrlichkeiten und unbewussten Dramatisierungen – erscheinen.

Es hängt hier offensichtlich vom Beobachter ab, welche a/A er im Prozess wechselseitigen Spiegelns in die eigene Perspektive nimmt. Nur aus der Position von A jedoch kann z.B. der Psychoanalytiker der Illusion erliegen, eine wahre Realität für seinen Patienten wiederherzustellen, sozusagen einen wahren Mond abzubilden. Damit übersieht er a, das sowohl dem Patienten wie auch dem Analytiker als imaginäres Ich innewohnt. Aber erst aus der beobachtenden Position sowohl zu a als auch zu A wird beiden Seiten bewusst werden können, wie die Sprachmauer sich in das Gespräch einmischt und welche überraschenden Fragen im imaginären Begehren lauern, die nicht vorschnell durch symbolische Erwartungen des gesellschaftlich formierten großen Anderen kontrolliert werden sollten, um Menschen nach dem Muster der Verdinglichung und Verobjektivierung zu erzeugen.15

Der Leser wird vielleicht verstört bemerkt haben, dass auch in meinem Text der a/Andere jeweils unterschiedlich geschrieben wurde und wird. Wenn wir gemeinhin den anderen klein schreiben, so wird er zum großen Anderen dort, wo die Philosophie nach seiner symbolischen Andersheit fragt. Wir sollten uns nach Lacan daran gewönnen, hier auch den kleinen anderen stets hinzuzudenken, der die imaginäre Seite der Interaktionen spiegelt.

Entscheidend an diesem neuen, imaginären Interaktionsmodell ist die triadische Grundstruktur. Nun schwankt aber auch Lacan eigentümlich zwischen der Zweier- und Dreierstruktur der Bestimmung von Interaktion.

(1) Wir hören von vielen Zweierverhältnissen von ihm: Mutter und Kind, Analytiker und Patient, dies sind psychoanalytische Grundkonfigurationen. Aber sie sind für Lacan komplizierter, weil sich in diese Verhältnisse notwendig immer auch andere Blicke einmischen. Deshalb hat Lacan eine Selbstreferenz des Subjekts (S ist identisch mit S) abgewiesen. Das Subjekt ist für ihn durchgestrichen, was symbolisiert, dass es nie nur bei sich sein kann, weil der Mangel ihm inhärent ist. Dieser Mangel wird nur aufgehoben durch den anderen, der sich im Subjekt spiegelt, oder umgekehrt: Durch die Spiegelungen des Subjekts selber, in die immer auch andere notwendig eingehen. Selbstreferenz kann für Menschen nur auf dem Hintergrund ihrer Interaktionen bezeichnet werden. Damit weist Lacan biologistische, isolierende und den Menschen in natürliche Autonomie verwandelnde Konzepte ab.

(2) Dennoch ist festzuhalten, dass diese Spiegelung auch nicht nur zwischen Zweien abläuft, sondern immer eine Erweiterung benötigt: Ein Ich formuliert sich nicht als Abbild eines großen Anderen, sondern spiegelt sich über die Spiegelung des anderen, der seinerseits auf eine Anerkennung durch einen dritten Blick wartet. Hier öffnet sich ein weites Feld der Spekulation, denn dieser Blick des Dritten kann auch schon der verinnerlichte Zwang einer Lebensform sein, die nicht mehr nach ihrem Begehren schaut und der der Ursprung des Erwerbs eigener Zwänge verdunkelt oder verstellt ist. Eben deshalb lässt sich Interaktion nie auf ein Zweierverhältnis reduzieren. Es gibt in keiner Lebenswelt nur zwei! Frage ich nach Kommunikation in diesem Kontext, so darf ich sie interaktionistisch auch nicht auf die rationale Seite einer Begegnung ohne Sprachmauer reduzieren, sondern sehe im Sprechen der Subjekte miteinander immer auch die dritte Position ihrer imaginären Vermittlung. Auch in unseren Spiegelungen sind wir nie nur zu zweit! Aber wer ist noch zugegen? Die Subjekte sagen in ihrer symbolischen Kommunikation nie vollständig das, was sie „sprechen“.

Bei Lacan spielt – das zeigen die bisher gesammelten Argumente – das Spiegelstadium eine tragende Rolle. Alle psychologischen Schulen des 20. Jahrhunderts schließen, aus welcher Sicht auch immer, die Notwendigkeit einer Pflege, einer gefühlsmäßigen Verankerung und Sicherheit gerade für das Kleinkind ein, und sie alle verweisen darauf, dass dies mit Wärme, mit körperlichen und sprachlichen Gesten und Bedeutungen tief verbunden ist. Für Lacan ist dieses Wechselspiel jedoch komplizierter, denn der Blick der Mutter, oder allgemeiner der Blick des Dritten (auch des Vaters oder anderer Personen), spiegelt sich in dem, was das Kind selbst sieht: Wie sieht sie mich? Wie bin ich für den anderen? Wie sehe ich mich aus den Blicken der Mutter? Wie sehe ich, wenn ich den anderen ansehe, mich?

Das Begehren auf Spiegelung und auf Erfüllung einer ganzen Gestalt verbleibt nicht in einer Subjekt-Objekt-Position, sondern ist von vornherein intersubjektiv vermittelt. Diesem Verhältnis von Begehren und Intersubjektivität müssen wir daher näher nachgehen, um die Bedeutung des Modells zu erfassen.

Wenn ich, in vereinfachter Form, das Zusammenwirken von Kind und Bezugsperson nach Lacan schildere, dann lässt es sich so ausdrücken, dass das Kind nie direkt mit seiner Bezugsperson kommunizieren kann. Denn jede Botschaft und jeder Appell, die von dem Subjekt Kind ausgehen, sind zunächst Ausdruck seines Begehrens, mit dem es sich in einer Art Ganzheit imaginiert, von der aus es zum a/Anderen blickt, spricht, agiert. Und es trifft auf diesen a/Anderen zunächst in dessen Begehren, weil auch der a/Andere eine imaginative Welt in seinen Blicken, in seinen Worten und in seinen Aktionen trägt, wobei eine Vermittlung des Begehrens – in welchen Varianten auch immer – entsteht. So blickt die Mutter freudig auf ihr spielendes Kind, wobei in diesem glücklichen Fall von Interaktion das Begehren des Kindes auf Erfüllung seiner eigenen Wunschgestalten mit dem Begehren der Mutter zusammentreffen, die, aus welchen Begehrensgründen auch immer (hier lauern immer die Blicke „Dritter“ vermittelt durch eigenes Begehren), stolz und motiviert mit ihrem Kind umgeht. Es ist eben nicht allein die symbolische Funktion, die im Sprechen von Menschen ausreicht, um sich hinreichend auszudrücken. Eine direkte kognitive oder symbolische Vermittlung von Ich zu Du ist in reduzierter Eindeutigkeit nach Lacan gar nicht möglich, da sie immer von imaginativen Prozessen begleitet wird, in denen sich das Begehren ausdrückt.

Dabei ist die Unterscheidung des imaginären und des symbolischen Registers allerdings dahingehend zu problematisieren, dass sie nur zwei Blick- oder Beobachtungsrichtungen konstruiert, also Aufmerksamkeiten oder Unaufmerksamkeiten eines Beobachters schildert, nicht aber in der Situation selbst die eine vor der anderen Seite auszuschließen vermag. Es macht die Tiefe des Lacanschen Ansatzes aus, dass er versucht, die interaktiven Kommunikationsformen nicht auf eine inhaltliche Seite des Symbolischen oder eine beziehungsmäßige Seite des Imaginativen zu reduzieren. Zwar mag das ganze Wesen des Menschen immer wieder auf die symbolische Funktion drängen, um dort die Anwesenheit einer Harmonie, einer Ganzheit, einer Ordnung der Dinge zu erreichen, aber diese Wunschwelt einer Ganzheit, auf die sich das Begehren richten mag, und die durch Blicke a/Anderer ermuntert wurde, schlägt immer auch in die Abwesenheit des Blicks des a/Anderen um, weil sie dessen Begehren nie vollständig erreichen kann. Denn wie sollte zwischen unterschiedlichen Subjekten ein andauerndes Begehren so gleichgestellt werden, dass diese in einer Symbiose gleichsam verschmolzen zu identitätslosen Einheiten werden? Solche Möglichkeit schimmert höchstens kurz in der Verliebtheit auf und wird doch beständig ad absurdum geführt. Es ist eben das Spannungsverhältnis zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, das dem interaktiven Lebensprozess selbst Spannung verleiht und zugleich immer wieder zu Idealen führt, diese Spannung aufzulösen. Liebe, Hass, Tod und alle anderen grundsätzlichen Ausgangslagen, die sich den interaktiven Bemühungen des Menschen stellen und seine eigenen Grenzen dokumentieren, sind daher immer wieder Anlass, Lösungsmodelle zu unterbreiten, die die imaginative Welt unterschätzen und die symbolische überbetonen.

Für Lacan wird darin nicht nur eine religiöse Heilssuche sichtbar, die sich symbolisch wohlgeordnet gibt, sondern auch eine wissenschaftliche, die sich über all die Abwesenheiten und Differenzen tröstet, die ihr Durcharbeiten von Wirklichkeit so schwer macht.16

Gleichwohl führen die Spiegelungen auch zu Begrenzungen, denn sie zeigen das Ich in seinen Grenzen. Das Spiegelstadium ist für Lacan nicht einfach ein Moment der Entwicklung, sondern es hat eine exemplarische Funktion, in der es „Beziehungen des Subjekts zu seinem Bild als dem Urbild des Ich enthüllt.“ (Lacan 1990, 99) Lacan insistiert darauf, dass der bloße Anblick der vollständigen Form des menschlichen Körpers im Spiegelstadium dem Subjekt eine imaginäre Beherrschung seines Körpers verschafft, die gegenüber der realen Beherrschung verfrüht ist (vgl. ebd., 105). „Das ist das ursprüngliche Abenteuer, indem der Mensch zum ersten Mal die Erfahrung macht, dass er sich sieht, sich reflektiert und sich als anders begreift als er ist – die wesentliche Dimension des Menschlichen, die sein ganzes Fantasieleben strukturiert.“ (Ebd.)

Hier erscheint eine neue Spannung: Die Realisierung schwankt einerseits zwischen der Realität und andererseits den Halluzinationen, den Imaginationen. „Was ist das Begehren, sobald als Triebfeder der Halluzination die Illusion ist, also eine Befriedigung, die das Gegenteil einer Befriedigung ist? Wenn wir dem Terminus Begehren eine funktionelle Definition geben, wenn es für uns die Spannung ist, die von dem Zyklus irgendeiner Realisierung von Verhalten ins Spiel gebracht wird, wenn wir es einschreiben in einen biologischen Zyklus, dann geht das Begehren auf die reale Befriedigung. Wenn es auf eine halluzinatorische Befriedigung geht, dann muss es da also noch ein anderes Register geben. Das Begehren befriedigt sich anderswo als in einer effektiven Befriedigung. Es ist die Quelle, die fundamentale Einführung der Fantasie als solcher. Es gibt da eine andere Ordnung, die auf keinerlei Objektivität geht, sondern durch sich selbst die durch das Register des Imaginären gestellten Fragen definiert.“ (Lacan 1980, 270 f.)

So wichtig die imaginäre Position nun auch ist, um die menschliche Fantasie zu behaupten, sie bedingt geradezu die Grenzziehung durch das Symbolische, um den Menschen als soziales Wesen zu konstituieren. Bevor das Subjekt in seinem Begehren nicht lernt, sich durch Symbole zu differenzieren und anzuerkennen, verbleibt es auf einer imaginären, entfremdeten Ebene, ohne Ausweg projiziert und im anderen situiert. Bei Kindern ist die Aggressivität und Neidposition deutlich zu erkennen, wenn ein jüngeres Geschwister am begehrten Objekt, der Brust der Mutter, hängt, und die eigene symbolische Ordnung noch nicht hinreichend gestattet, dies verstehend zu distanzieren. Was kann dieses kleine Kind nunmehr mit seinen Gefühlen tun? „Jedesmal wenn das Subjekt sich als Form und als Ich auffasst, jedesmal wenn es sich in seinem Status, in seiner Statur, in seiner Statik konstituiert, projiziert sich sein Begehren nach außen. Woraus die Unmöglichkeit jeder menschlichen Koexistenz folgt.“ (Lacan 1990, 219)

Diese Unmöglichkeit wird zu einer Schranke des Subjekts, sich der Welt der Symbole zu nähern, um hierüber seine Anerkennung zu finden. Das Kind muss sich seiner Mutter und Umgebung verständlich machen, damit ihm hierüber jene Anerkennung zuteil wird, von der es grundlegend entfremdet ist. Die Sprache ist für Lacan das einzige Hilfsmittel, das diese Anerkennung sichert, denn nur über das Sprechen sieht er jene Unterschiede konstituiert, die zu einem Träger, zu einem Kleid, zu einer Maskerade für das Begehren werden können.

Gleichwohl scheint hier eine Überschätzung der Sprache vorzuliegen, denn die Mutter kann ihr älteres Kind genauso gut mit einem Blick, mit einem Streicheln, mit einer verständnisvollen Geste trösten, die mehr als Worte zu sagen vermag. Lacan allerdings würde einwenden, dass alles dies unverstanden bleiben müsste, wenn es sich nicht im symbolischen Register nach einem Verstehen ordnen könnte, das sich als solches aussagt und in der Anerkennung dem Anderen ausgesagt werden kann. Die symbolische Ebene schafft Unterschiede, die Unterschiede machen. Gäbe es die symbolische Ebene nicht, dann gäbe es auch keinen Konflikt mit dem Imaginären, und jeder könnte scheinbar seinen Neigungen folgen (Lacan 1980, 413). Die Erfahrung jedoch widerspricht einem solchen Denken. „Das Ich schreibt sich ein ins Imaginäre. Alles, was zum Ich gehört, schreibt sich ein in die imaginären Spannungen als der Rest libidinöser Spannungen. Libido und Ich stehen auf der gleichen Seite. Der Narzissmus ist libidinös. Das Ich ist keine höhere Macht, noch ein reiner Geist, noch eine autonome Instanz, noch eine konfliktreiche Sphäre – wie man sich zu schreiben erdreistet – , auf die wir uns zu stützen hätten.“ (Ebd.)

Für Freud ist das Subjekt konfliktbeladen, widersprüchlich, es trägt Strebungen in sich, die nicht dazu taugen, auf einen Fortschritt zu immer höherer Sittlichkeit, auf eine Vernunft, die sich immer besser aufklärt, zu hoffen. Ein solches Hoffen unterliegt bereits dem symbolischen Register, das keine libidinöse Ordnung ist, in das sich jedoch das Ich wie alle Triebe einschreiben. „Sie strebt jenseits des Lustprinzips, aus den Grenzen des Lebens hinaus, und deshalb identifiziert Freud sie mit dem Todestrieb.“ (Ebd., 414) Dies aber ist nur eine Maske der symbolischen Ordnung, die, so deutet es Lacan, nicht seiend und insistierend zugleich ist, um zu sein, die sich gegen die Vergänglichkeit des Zeitlichen – und dies ist nur eine andere Ausdrucksweise für den Todestrieb – zu wehren hat. Auch der Rekurs auf das Verhältnis von Lust- und Realitätsprinzip illustriert diese Einstellung Lacans: „Das Realitätsprinzip wird im allgemeinen durch jene simple Feststellung eingeführt, dass, wenn man allzusehr nach seiner Lust strebt, alle möglichen Malheure passieren – man verbrennt sich die Finger, man fängt sich einen Tripper, man bricht sich den Hals. So schildert man uns die Genese dessen, was man das menschliche Lernen nennt. Und man sagt uns, dass das Lustprinzip sich dem Realitätsprinzip widersetzt. In unserer Perspektive gewinnt das offenkundig einen anderen Sinn. Das Realitätsprinzip besteht darin, dass das Spiel weitergeht, d.h., dass die Lust sich erneuert, dass der Kampf nicht aus Mangel an Kämpfern aufhört. Das Realitätsprinzip besteht darin, uns unsere Lüste zu verschaffen, jene Lüste, deren Tendenz gerade die ist, zum Aufhören zu kommen.“ (Ebd., 112)

In dieser Hinwendung an das Realitätsprinzip wird das Symbolische zur unverzichtbaren Bedeutung, zur Trennung und Grenze vor den Überschwemmungen des Imaginären. Und erst über diese Grenze wird das frei, was wir als Kreativität und schöpferische Kraft in der Wechselwirkung zwischen Symbolischen und Imaginären in einer Lebens-Kunst erreichen können: Gefühle zu entäußern, ohne von ihnen ertränkt zu werden.

Zusammenfassend folgert Lacan: „Was habe ich mit dem Spiegelstadium verständlich zu machen versucht? Dass das, was es im Menschen an Losgelöstem, Zerstückeltem, Anarchischem gibt, seine Beziehung zu seinen Wahrnehmungen auf der Ebene einer ganz und gar ursprünglichen Spannung herstellt. Es ist das Bild seines Körpers, das das Prinzip jeder Einheit ist, die er an den Objekten wahrnimmt. Von diesem Bild nun nimmt er die Einheit nur außerhalb und in einer antizipierten Art und Weise wahr. Aufgrund dieser doppelten Beziehung, die er zu sich selbst hat, werden sich sämtliche Objekte seiner Welt immer um den irrenden Schatten seines eigenen Ich strukturieren. Sie werden alle einen fundamental anthropomorphen, wir würden sogar sagen egomorphen Charakter haben. In dieser Wahrnehmung wird in jedem Augenblick für den Menschen seine ideale Einheit evoziert, die nie als solche erreicht wird und ihm in jedem Augenblick entgeht. Das Objekt ist für ihn niemals definitiv das letzte Objekt, es sei denn bei bestimmten außergewöhnlichen Erfahrungen. Aber dann stellt es sich als ein Objekt dar, von dem der Mensch unrettbar getrennt ist und das ihm die Figur selbst seines Aufklaffens in der Welt zeigt – als ein Objekt, das ihn wesentlich zerstört, ihn ängstigt, das er nicht einholen kann, wo er nicht wirklich seine Versöhnung finden kann, sein Haften an der Welt, seine vollkommene Komplementarität auf der Ebene des Begehrens. Das Begehren hat einen radikal zerrissenen Charakter. Das Bild selbst des Menschen bringt hier eine immer imaginäre, immer problematische Vermittlung ein, die also niemals völlig vollendet wird. Sie stützt sich auf eine Folge von augenblickshaften Erfahrungen, und diese Erfahrung entfremdet entweder den Menschen von sich selbst oder sie führt zu einer Zerstörung, zu einer Negation des Objekts.“ (Ebd., 213)

Symbolisches und Imaginäres aber reichen in unserer Betrachtung nicht aus. Es fehlt eine weitere Ebene, die wir das Reale nennen. Wie entsteht es?

Betrachten wir das Spiegelbild noch genauer. Als Erwachsener mögen wir in dem Blick des Kindes in den Spiegel deuten, dass es fragt, wer es sei. Im Blick auf die Mutter bzw. den Dritten sucht es eine Antwort auf diese Frage, und es versucht sich der Macht und Autorität dieses Dritten zu vergewissern, seiner Liebe und seiner Allmacht, die die begleitenden Stimmen zu dem Spiegelbild hergeben. Meist spricht der Dritte zu diesem Spiegelbild, indem er von einem Du, das von dem Kind in seinen Namen und sein Ich übersetzt werden muss, redet. Die hierbei aufgerichtete Idealität wird allerdings im weiteren Lebensprozess ihre Grenzen erfahren müssen, indem sowohl die Allwissenheit als auch die Allmacht des Dritten erschüttert, durch Abwesenheit ergänzt, durch Enttäuschungen zerrissen wird. Die Löcher in dieser Allmacht und Allwissenheit, die weder durch imaginatives Begehren noch durch symbolische Ordnung gestillt werden können, nennt Lacan das Erscheinen des Realen. Es sind die Lücken, es sind die Abwesenheiten, die Unerklärbarkeiten, die Uneindeutigkeiten, die Unklarheiten und Dunkelheiten, die sich selbst als Differenz in das Leben einmischen. Je weniger sie ertragen werden können, desto mehr mag jenes Ideal der Allwissenheit als Ideal aufgerichtet werden, das in der Suche nach einem Gott, nach einem letzten Wissen oder absoluter Wahrheit als maßgebendes Konstrukt einer Lösung bleibt. Doch so schön diese Lösungen symbolisch geformt sein mögen, so sehr das Begehren nach ihnen drängen mag, das Leben selbst bietet genügend Löcher, durch die man in das Reale fallen kann, um die Differenz zur Illusion zu spüren. Menschen, die dies beständig abwehren, erscheinen anderen als weltfremd, sie haben, so könnten wir Lacan modifizieren, die Taktiken des symbolischen, imaginären und realen Registers nicht hinreichend durchschaut.

Das Über-Ich als eine psychoanalytisch konstruierte Instanz, in der durch die Gebote der Sozialisation insbesondere die symbolische Ordnung der Register geleistet wird, ist für Lacan wesentlich auf der symbolischen Ebene des Sprechens situiert (Lacan 1990, 133), dort wo sich das Ideal-Ich auch im Gegensatz zum Ich-Ideal (der eigentlichen Ich-Ebene) befindet (vgl. auch ebd., 167 ff.). „Was ist mein Begehren? Welche Position nehme ich in der imaginären Strukturierung ein? Diese Position ist begreiflich nur in dem Maße, wie ein Führer sich jenseits des Imaginären befindet, auf der Höhe der symbolischen Ebene, des gesetzlichen Tausches, der sich einzig im verbalen Tausch zwischen menschlichen Wesen inkarnieren kann. Dieser Führer, der das Subjekt kommandiert, ist das Ich-Ideal.“ (Lacan 1990, 182) Diese Position gewinnt Lacan insbesondere in Auseinandersetzung mit Freuds Arbeiten über den Narzissmus.

Hier verkomplizieren sich die Aufgaben des Ichs: Einerseits spielt das Ich eine fundamentale Rolle bei der Strukturierung der Realität, d.h. insbesondere in der Differenzierung des Wahrnehmungsbewusstseins, das das Ich mit der Außenwelt verbindet, andererseits wohnt ihm eine eigentümliche Entfremdung inne, die durch die Erzeugung des Ur-Ichs im Spiegelstadium und des darauf sich aufbauenden Ich-Ideals in der Beziehung zu anderen entwickelt wird. Damit setzt sich Lacan in Gegensatz zur Ich-Psychoanalyse, in der das Ich aus seinen Entfremdungen herausgerissen werden soll. Er steht damit auch im Gegensatz zur Aufklärungsphilosophie, die das Ich stärken will, indem sie seine vernünftigen Sichtweisen entwickelt. Für Lacan ist die Entfremdung des Menschen nicht aufhebbar, sondern notwendig, da sich anders ein Ich gar nicht konstituieren kann. Es ist, um bei sich zu sein, immer im Diskurs des a/Anderen, auf den es seine Blicke richtet und von dem es seinen Blick bezieht.

Was bleibt dem Individuum als Realität? Das Subjekt, das von seinem Begehren ausgeht, findet die Anerkennung dieses Begehrens in unterschiedlichen Vermittlungen, die aus den Perspektiven der drei Register als imaginäre Bildungen, als Möglichkeiten und Unmöglichkeiten symbolischer Ordnungssuche, dabei als Bewegung zwischen diesen erscheinen, schließlich aber auch als Lücke, als Leerstelle, als Unbegriffenes oder Unbegreifliches in all diesen auftreten. Lacan bietet uns damit eine Wirklichkeitsauffassung, die selbst nicht vollständig verdinglicht werden kann, die per se unscharf ist, die zwar als Kategorie oder Norm des Denkens bezeichnet werden mag, die auch insofern selbst symbolisch ist, die jedoch bei näherer Beobachtung in eine Vielzahl möglicher und unmöglicher Perspektiven zerfällt. Verbleiben wir allein auf der Beobachterposition des Symbolischen, dann ist die Verdinglichung unvermeidlich. Der Wechsel der Positionen löst unsere Starrheit und Fixierung auf die Dinge oder die klare Ordnung der Dinge (Zeichen, Symbole und durch sie konstruierte Realitäten) auf.

Als einer der Schüler Lacans ihn auf die verbleibende Eindeutigkeit seiner Realitätsauffassung festlegen wollte, da antwortete er: „Ich möchte Ihnen einmal eine Frage stellen. Ist Ihnen aufgefallen, wie selten es vorkommt, dass eine Liebe an den realen Qualitäten oder Fehlern der geliebten Person scheitert?“ (Lacan 1980, 277) In der Intersubjektivität gibt es keine Wahrheit, die sich nach den materiellen oder physischen Qualitäten bezeichnen ließe. Und selbst wenn wir nach einem Jenseits der intersubjektiven Beziehung – einem außergewöhnlichen a/Anderen – suchten, so finden wir nur eine imaginäre Antwort (vgl. ebd., 225), eine Suche jenseits jenes Spiegels, in dem man verworren immer auch sein eigenes Bild sieht.

Damit bleibt kein reines Ego. Das Ego existiert in der Symbolisierung des Subjekts, das aber immer zugleich Alter-Ego, Spiegelung eines a/A ist. Diese Verdopplung des a/Anderen ist nun äußerst produktiv: Es ist nicht nur der große Andere, der schon gesprochen hat, nicht nur ein Alter-Ego, das uns die Symbolvorräte zuteilt und deren richtigen Gebrauch kontrolliert, sondern zugleich auch jene Spiegelung des imaginären anderen in uns, die als Begehren die Vorstellungen in Gang setzt, mit denen wir variantenreich unser Ego behaupten, ohne es je abgeschlossen sein zu können. Das Ich ist daher immer schon gespalten, es ist widersprüchlich, macht Sprünge, verwirrt den Beobachter, weil er als Beobachter verwirrt ist, es verhält sich nicht determiniert in einem determiniertem System, es ist paradox. Das Ich, so macht Lacan (1980) klar, wechselt von einem Ich (je) zu einem anderen Ich (moi), es ist einmal symbolisch klar fixiert und mit einem Namen und sozialen Funktionen überzogen, erscheint aber im gleichen Zug als imaginär und gespiegelt und auf den anderen bezogen, der sich in einen großen Anderen verwandeln kann. Das Ich (je) ist dem Ich (moi) der Übersetzer solcher Wechselspiele, denn nur symbolisch können wir uns abgrenzend über das Imaginäre und Reale verständigen. Daher auch die Rede von der Spiegelung, die als prismatische bloß erscheint, sich aber nicht als Gegenstand fangen lässt.17

Gleichwohl geht der Tanz der Wissenschaft um diese Gefangennahme. Folgender Umstand mag dies illustrieren: Lacan fasst das Auge als ein Symbol des Subjekts auf. Die Wissenschaft beruht nun darauf, „dass man das Subjekt auf ein Auge reduziert, und deshalb ist sie vor sie hin projiziert, d.h. objektiviert“ (Lacan 1990, 106). Es hängt aber ganz und gar von den Stellungen des Auges ab, von den Perspektiven, die es einnimmt, um aus der Symbolik heraus das Imaginäre und das Reale zu situieren. Das Subjekt ist wesentlich durch seinen Platz in der symbolischen Welt charakterisiert, d.h. für Lacan wesentlich durch seine Welt des Sprechens und die Voraussetzungen der Sprache.

Warum sprechen die Planeten nicht? Lacan führt dieses Bild ein (1980, 299), um uns vor der Vergegenständlichung menschlicher Beziehungen nach dem Planetenmodell zu warnen: „Die Freudsche Welt ist keine Welt der Dinge, sie ist keine Welt des Seins, sie ist eine Welt des Begehrens als solchem.“ (Ebd., 283) Hier lassen sich keine Modelle sinnvoll bilden, die wie in einem Modell der Planeten oder Sterne einander nach festen Laufbahnen umkreisen. Existenzphilosophisch gesprochen erscheint das Begehren für Lacan als eine Beziehung des Seins zum Mangel: Der Mensch hat hier nicht Mangel an diesem oder jenem, sondern einen „Mangel an Sein, wodurch das Sein existiert.“ (Ebd.) Das Begehren ist ein Begehren nach nichts Benennbarem, es ist zugleich Quelle menschlicher Lebendigkeit (vgl. ebd., 284). In der klassischen, aufgeklärten Welt menschlicher Vernunft wird solches Sein durchsichtig zu machen versucht, indem die Dinge einen klaren Ort und die Beobachter eine eindeutige Perspektive erhalten, indem also in einer Objektwelt das Begehren selbst in verdinglichter Gestalt erscheint. Aber in dieser Objektwelt kann es sich nicht in seinem Begehren sehen, es sei denn in seinem Mangel: „In diesem Seinsmangel gewahrt es, dass das Sein ihm mangelt und dass das Sein da ist, in all den Dingen, die sich nicht seiend wissen. Und es imaginiert sich seinerseits als ein weiteres Objekt, denn es sieht keinen anderen Unterschied. Es sagt – Ich, ich bin derjenige, der weiß, dass ich bin. Unglücklicherweise, mag es vielleicht auch wissen, dass es ist, so weiß es doch absolut nichts davon, was es ist. Das ist es, was in jedem Sein mangelt.“ (Ebd., 284)

In diesem grundsätzlichen Mangel erscheint alles Anwesende stets auf dem Hintergrund von Abwesendem. Der Mensch sucht seine Erfüllung in der Artikulation und Repräsentation von Ganzheit, um darin – in der Vergegenständlichung, Verobjektivierung, in seinem illusionären Planetenmodell menschlicher Beziehungen – schließlich immer wieder das Abwesende, den Mangel, den Riss zu entdecken. Dies ist die Erfahrung der Freudschen Psychoanalyse.

In dieser Erfahrung relativieren sich die Interaktionstheorien, die ich weiter oben analysiert habe:

Sartre hatte zwar die Spannung zwischen Symbolischem und Imaginärem erfasst, aber noch zu sehr auf eine dyadische Struktur reduziert und sie ihrer treibenden Kraft – des Begehrens – beraubt. Dennoch ist Sartre sehr instruktiv, wenn es um die Grenzfläche zwischen Imaginärem und Symbolischem geht, denn er hatte ein großes Gespür dafür, welche gesellschaftlichen Bedingungen in die Gestaltwendung des Imaginären eingreifen, um es zu symbolischer Wahrheit kommen zu lassen. Sartre erkannte sehr klar, dass die erreichte symbolische Wahrheit eines großen Anderen nie in sich ruhen kann, sondern auf ein Imaginäres zurückgeht, das immer auch unfassbar bleibt.

Levinas hatte noch radikaler den Anderen gegenüber dem Selbst und dem ewig Selben abgegrenzt, damit auch in anderer Weise als Lacan das grundsätzliche Dilemma beschrieben, das zwischen Ich und Anderem als Sprachmauer oder prinzipielle Anerkennung einer Unverständlichkeit lauert. Sieht man das Werk von Levinas genauer an, dann entdeckt man an vielen Stellen einen verborgenen Lacan.

Gegenüber Mead präzisiert sich bei Lacan die affektive Seite, die im Zusammenwirken von „I“, „Me“ und „generalisiertem Anderen“ als ein stetes Begehren lauert und sich aus einer oberflächlichen Betrachtung von Reiz und Reaktion und bloßem Verhalten lösen muss. Zugleich lassen sich allerdings die Kategorien symbolvermittelter Interaktion von Mead durchaus auf Lacan übertragen. Sie erscheinen hier wieder und tragen bloß veränderte Namen.

Und auch gegenüber Kommunikationsmodellen stellt Lacans Modell eine erhebliche Erweiterung dar:18 Es betont wie diese die Beziehungsseite der Kommunikation, ohne diese andererseits aus einer grundsätzlich affektiven, triebbezogenen Spannung herauszulösen. Es fügt auch hier eine tiefere Perspektive hinzu, und es bietet Beobachterkategorien, die diese Perspektive symbolisch greifbar werden lassen.

Aber es erhebt sich auch die Frage, inwieweit diese Perspektive sich selbst wieder auf eindeutige, ontologisch begründete, Wahrheiten zurückzieht, um sich eine Kausalität aufzurichten, die klar Wahrheit und Unwahrheit zuteilt. Ist sich Lacan – in anderen Worten – des konstruktiven Charakters seiner analytischen Konstruktionen bewusst?

In der Erklärung von Anwesenheit und Abwesenheit des Daseins schimmert bei Lacan ein ontologisches Begehren auf, das sicher einen Platz der Argumentation zu definieren scheint. Die Ontologisierung des Mangels z.B. öffnet für Lacan ein weites Feld des Begehrens, das aber nicht mehr auf bestimmtes Begehren – etwa die Sexualität als Herz des Begehrens bei Freud – sich einengen lässt. Immer dann, wenn es bestimmt wird, findet dieses Begehren sein Objekt, das doch bloß Konstrukt des beobachtenden Psychoanalytikers ist. Durchaus konstruktivistisch argumentiert Lacan daher gegen das Modell des Widerstands, das Psychoanalytiker gerne anbringen, wenn sich Patienten der Deutung widersetzen. Es sind die Analytiker selbst, die den Widerstand hervorrufen. „Wenn Sie ihn als Widerstand verstehen”, ruft er seinen Schülern zu, „der widersteht, widersteht der Widerstand nur deshalb, weil Sie sich darauf stützen. Es gibt keinen Widerstand von Seiten des Subjekts.“ (Ebd., 289) Der Widerstand ist ein Konstrukt, ein Modell des Beobachters, den er benötigt, um sich eine Hilfsperspektive zu schaffen, um einen Nullpunkt zu etablieren, von dem aus man die Entwicklung des Subjekts vorantreibt, was den Widerstand dann als Deutung des Subjekts erst erzeugt. Solcherlei Konstruktionen sind durchaus erlaubt. Aber, und dies ist der zentrale Einwand Lacans, daraus darf nun nicht umgekehrt geschlossen werden, dass der Widerstand zum Verschwinden gebracht werden kann (vgl. ebd., 290). Denn wenn der Mangel die grundsätzliche Kategorie ist, mit der wir das Begehren überhaupt beschreiben können, dann ist die Rede vom Widerstand zunächst nur eine Rede des Begehrens des Analytikers, dem das Problem einer Abwesenheit seiner scheinbar treffenden Erklärung beim Patienten entsteht: „Es gibt nur einen einzigen Widerstand, das ist der Widerstand des Analytikers. Der Analytiker leistet Widerstand, wenn er nicht versteht, womit er‘s zu tun hat.“ (Ebd., 290)

Was aber kann der Analytiker dann tun? Er muss das Begehren des Subjekts zu Wort kommen lassen, er muss insistieren, dass das Subjekt dieses benennt, artikuliert, seinen Namen sagt. Es ist die durchschlagende Wirkung der Analyse, dass „das Subjekt soweit kommt, sein Begehren anzuerkennen und zu benennen“. (Ebd.)

Der Mensch unterscheidet sich von Planeten, dies ist ein weiteres Bild Lacans (vgl. ebd., 300 ff.), indem er zufrieden ist. Zufrieden? Ist er zufrieden, wenn die a/Anderen zufrieden sind? Ist er mit sich selbst zufrieden? Was aber ist die Differenz zwischen diesen beiden Positionen?

Im Begehren nach einer Zufriedenheit über die Blicke der a/Anderen erscheint die Imagination einer Spiegelung, jenes imaginäre Begehren klein a, das für uns das Ich symbolisiert, das niemals ein abgeschlossenes sein kann. Menschliches Begehren findet seine Anerkennung immer nur im menschlichen Begehren, ganz gleich welche Formen es sich hierin imaginiert: Es sind die Blicke der a/Anderen, die in das blickende Ich eingeschlossen sind.19 Der Andere jedoch, der groß A genannt wird, ist derjenige, um den es in der Funktion des Sprechens geht. Damit bestimmt Lacan eine Spannung zwischen dem Imaginären, dem Symbolischen und dem Realen, die entscheidend für die Variationen individueller Lebenswege – auch zwischen sogenannter Normalität und Pathologie – wird.

Was geht im Begehren vor? Das Subjekt bleibt nicht im Imaginären stehen, sondern sucht, sich symbolisch mit dem Imaginären zu vermitteln, um das Begehren zu realisieren (vgl. ebd., 302). Diesen beiden gegenüber scheint dann das Reale draußen zu walten: Also etwa in der Aussage, dass die Planeten etwas sind, was real ist. Aber wie können wir behaupten, dass das Symbolische aus dem Realen entspringt? Das Reale ist seinerseits ja nur das Unbenennbare für Lacan, das jenen Mangel symbolisiert, der dennoch immer wieder zum Hervorschein kommt. Darin aber erscheint nun eine eigenartige Verdopplung, die bei Lacan nicht aufgelöst wird: Das Reale gilt als jene Lücke, als jenes Loch, aus dem unerwartet Ereignisse hervortreten, wohingegen die Realität durchaus jenes ausgemachte Feld menschlicher Handlungen darstellt, auf dem man sich halbwegs sicher durch Erfahrungsbezogenheit und objektivierte Daten bewegen kann. Dies liegt nun am aufgerichteten großen Anderen: „Warum sprechen die Planeten nicht? Das ist wirklich eine Frage. Man weiß nie, was mit einer Realität geschehen kann, bis zu dem Moment, wo man sie endgültig darauf reduziert hat, sich in eine Sprache einzuschreiben. Man ist erst von dem Moment an endgültig sicher, dass die Planeten nicht sprechen, wo man ihnen ihr Maul gestopft hat, das heißt, seit die Newtonsche Theorie die Theorie des vereinheitlichten Feldes geliefert hat, in einer Form, die seither vervollständigt worden ist, die aber für alle menschlichen Geister bereits vollkommen zufriedenstellend war.“ (Ebd., 304 f.) Aus dem Sprechen über etwas, das sich artikuliert, wurde damit eine Sprache, die repräsentiert. Realitäten sind damit Punkte der Reduktion, und es ist für Lacan lustig, dass die Heisenbergsche Unschärferelation, die präzise einen der Punkte des Systems zu bestimmen sucht, die anderen dann nicht formulieren kann, weil sie sich selbst darin als eine eingreifende Größe erblickt – und so die Unschärfe sich entdeckt.

In den Kategorien einer konstruktivistischen Beobachtertheorie gesprochen stellt sich dies folgendermaßen dar: Die Unschärferelation setzt genau an dem Punkte ein, wo man aufgrund der reduzierenden Präzision eines intervenierenden Systems seine Wechselwirkung mit dem Maßstab desjenigen, das zur Beobachtung als objektives System gesetzt ist, nicht mehr – als gleichsam höherer Beobachter – mit gleicher Präzision kontrollieren kann, weil die Unterscheidung des objektiven und des intervenierenden Systems mit all seinen Folgen nur bis zu einem bestimmten Beobachtungspunkt (Reduktionspunkt) eindeutig gehalten werden kann. Deshalb gehört es zur Aufgabe der Wissenschaft, solche Punkte möglichst zu vermeiden. Und deshalb sprechen die Planeten nicht, weil sie in das verobjektivierte System Wissenschaft präzise eingegliedert wurden. Sie sind Objekte des Begehrens der Physiker. Hingegen sind die Patienten Objekte des Begehrens der Psychoanalytiker, die eben nicht zum Schweigen gebracht werden sollen – dem Idealfall eines möglichst herrschaftsentlasteten psychoanalytischen Diskurses –, deren Begehren also nicht im Begehren des großen Anderen aufgehen soll.

Ein solches aufgerichtetes großes Anderes entsteht bevorrechtigt dann, wenn die Psychoanalyse, wie die amerikanische Ich-Psychologie, danach strebt, das Individuum sozial-funktional nach kulturell erwarteten Mustern zu überformen. Hier wird für Lacan das Ich mit dem Subjekt verwechselt. Denn das Ich ist als Ort spiegelhafter Verkehrungen mit den anderen eine Welt imaginativen Begehrens, das in sich weder Intaktheit, Ruhe, noch ausgeglichene Funktionalität repräsentiert, wo es doch erst das zu artikulieren sucht, was aus seinem Innersten kommt. Doch darin ist es schon gespiegelt. So mag es auf das Symbolische hin drängen und in ihm gefangen gesetzt werden, aber es ist doch damit nicht mit bestimmten Ausprägungsformen des Symbolischen oder der sogenannten Realität gleichzusetzen. Im Imaginären erscheinen psychischen Spannungen, die ein Subjekt symbolisch zu integrieren hat, ohne dies je vollständig erreichen zu können.

In einem Vortrag über das Verhältnis von Psychoanalyse und Kybernetik ist Lacan (1980, 373 ff.) dem Determinismus einer verobjektivierten Welt und dem Begehren des Subjekts entschieden nachgegangen. Bereits zuvor hatte er in seinem Seminar das Grad-oder-Ungrad-Spiel gespielt. Dabei spielte er auf Rechenmaschinen an, die dieses Spiel auch spielen können. Man hat zwei oder drei Murmeln in der Hand, und man hält dem Gegenüber die geschlossene Hand hin. Grad oder ungrad? Ich habe, sagen wir, drei Murmeln in der geschlossenen Hand. Sagt er ungrad, dann muss ich ihm eine rausrücken, sagt er grad, dann muss er mir eine geben. Lacan lässt sein Seminar spielen. Dabei können intersubjektiv viele Überlegungen angestellt werden. Etwa, dass man Reihen bildet: Eben hatte er zweimal grad, dann steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit für ungrad. Oder, dass man auf Körpersprache usw. achtet. Lacan spricht bei diesen Techniken von Egomimese. „Das Subjekt nimmt eine Spiegelstellung ein, die‘s ihm gestattet, das Verhalten seines Gegenspielers vorauszusagen.“ (Ebd., 229) Allerdings setzt diese Methode bereits voraus, dass die Dimension der Intersubjektivität erfahren wurde, d.h. die Verlässlichkeit darüber, dass man ein Subjekt homogen zur eigenen Subjektivität vor sich weiß. In dieser Situation skandieren die Subjekte, indem sie sich psychologisieren, um so in diesem einfachen Spiel einen Vorteil zu erringen. Setzt man einem solchen psychologisierenden Spieler eine Maschine gegenüber, dann verändert sich die Ausgangsposition. Zunächst wird er versuchen, die innere Logik der Maschine zu ergründen, das Kalkül freizulegen, nach dem sie ihre Entscheidungen für grad und ungrad trifft. Er müsste ganze Entscheidungsreihen aufstellen, um den Determinismus aufzudecken, der hinter den Entscheidungen stecken könnte. Entscheidet die Maschine aber nach einem Zufallsgenerator, verhält sie sich gegenüber allen möglichen Projektionen dumm, dann sind ihre Gewinnaussichten am besten. Denn nur der Mensch kann die Bedeutung von Gewinnen und Verlieren hier hineinsehen, die dem Zufallsgenerator selbst fremd bleibt. Damit aber stehen Menschen, die dieses Spiel spielen, vor einem Paradox: Einerseits können sie erfahren, dass nichts zufällig geschieht, andererseits enthüllt sich im Spiel das Gewinnen oder Verlieren als reiner Zufall.

Im Symbolischen versuchen wir insbesondere in Ausdrücken des Mechanismus auch das Lebendige zu erklären. Darin deutet sich als eine Perspektive eine unterstellte Verwandtschaft zwischen Mensch und Maschine an. Eine solche mechanistische Sichtweise findet auch in den höheren Formen der Symbolisierung, insbesondere in der Mathematik, statt. Aus der Sicht der symbolischen Ordnung verschiebt sich das Denken über die Maschine: Wird in vielen philosophischen Kritiken unterstellt, dass die Maschinen der Freiheit beraubt sind, so folgert Lacan im umgekehrten Schluss, dass die Maschine von vielen Blockierungen frei ist. Dort, wo nämlich das Tier durch die Determinierungen seiner Umwelt als blockiert erscheint, ergeben sich im maschinellen System Freiheiten der Symbolisierung. Und hierin ist der Mensch den Maschinen näher als den Tieren. „Insofern wir im Verhältnis zum Tier Maschinen sind, d.h. etwas in seine Bestandteile zerlegtes, manifestieren wir eine größere Freiheit, in dem Sinne, in dem Freiheit, Vielfalt möglicher Wahlen heißt.“ (Lacan 1980, 44)

Insoweit verwundert es auch nicht, dass in vielen Beschreibungen, insbesondere des 18. Jahrhunderts, die Maschinenmetapher gewählt wurde, um die Freiheit des Menschen auszudrücken. Wenn La Mettrie den Menschen als Maschine beschreibt, wenn bei den französischen Enzyklopädisten Maschinenbilder massenhaft gewählt wurden, dann steht dies für Lacan allerdings noch in der Erwartung eines Funktionalismus, der die Ausschließlichkeit des symbolischen Systems radikalisierte, um sich damit zugleich von der Beziehungswirklichkeit der Menschen, den Gefühlen zu trennen. Für Lacan lässt erst der Rekurs auf die Sprache die Offenheit des maschinellen Systems zu neuer Produktivität gerinnen, wenngleich es hier nicht immer klar ist, inwieweit seine hochsymbolische, oft reduzierende Sprache – die sich bis auf Formeln hin verkürzt – jener Komplexität genüge tun kann, die als unscharfe Vielfalt von Ereignismöglichkeiten und Unterschieden herangezogen wird. Wer zieht hier wen?

Bei Lacan entdecke ich eine Kraft, die danach strebt, die Unschärfen des Unbewussten, die er in einem realen Register fokussiert, durch eine Radikalisierung der Schärfe des Sprechens über sie symbolisch zu glätten. Wer Lacan liest, der wird sofort in diese Gefangenschaft geführt: Algebraische Kalküle, mathematische Formeln und binäre Codierungen bilden die Spitze der Symbolwelt. Sie ermöglichen das, was wir Maschinen nennen. „Die Maschine, das ist die Struktur als abgelöst von der Aktivität des Subjekts. Die symbolische Welt, das ist die Welt der Maschine.“ (Ebd., 64)

Es ist auch die Welt der psychoanalytischen Maschine Lacans. Dabei spielt Lacan mit seinen Zuhörern und Lesern, denn diese Maschinerie ist sein Konstrukt, das aber gerade deshalb wie ein „wahres“ Konstrukt erscheint, weil es all das anspricht, was andere Konstrukte vergessen und verdrängt haben. Nicht zufällig steht Lacan an dieser Textstelle, wo ich Kränkungsbewegungen in der Wissenschaft untersuche. Lacan gehört zu den radikalen Kränkern, weil er hinter den Diskurs der Universität den offeneren und beziehungsorientierteren der Psychoanalyse setzt.

Die Maschine entstammt dem Kalkül der exakten, der berechnenden Wissenschaften. Diese betreffen sehr stark das Reale. „Der Sinn, den der Mensch immer dem Realen gegeben hat, ist der folgende – es ist etwas, das man immer am selben Platz wiederfindet, ob man nun nicht dagewesen ist oder ob man dagewesen ist. Es hat sich vielleicht bewegt, dieses Reale, aber wenn es sich bewegt hat, dann sucht man es anderswo, man sucht, warum man es verrückt hat, man sagt sich auch, dass es sich manchmal aus eigenem Antrieb bewegt hat. Aber es ist doch immer an seinem Platz, ob wir da sind oder nicht da sind. Und unsere eigenen Ortsveränderungen haben, von Ausnahmen abgesehen, im Prinzip keinen wirksamen Einfluss auf diesen Platzwechsel.“ (Ebd., 376)

Die exakten Wissenschaften nun haben den stärksten Bezug zu diesem Realen. Es ist für Lacan ein Bezug, der seit Menschengedenken besteht und die Rede von ursprünglichen mythischen Weltideen auf frühen Menschheitsstufen relativiert: Dieses Reale wurde immer am Platz gesucht, wo es wiederkehrt. So glaubten die Menschen, das Reale in den Sternbildern, den Zyklen der Natur zu entdecken, und sie machten ihr eigenes Tun mit verantwortlich für das Walten des Realen. Der Mensch glaubte zwar nicht, dass das Reale allein von ihm abhänge, aber durch ihn in Unordnung geraten könnte. Rituale, Mythen, Beschwörungen usw. wurden mannigfach praktiziert, um dies Reale in der projizierten Ordnung zu halten. Doch mit der Perspektive der exakten Wissenschaften wurden diese alten, traditionellen Regungen im Prinzip überwunden, auch wenn sie sich in Religionen und Aberglauben ihren Anspruch und ihre Wirksamkeit erhalten haben. „Von dem Moment an, wo der Mensch denkt, dass die große Uhr der Natur sich ganz allein dreht und weiter die Stunde markiert, selbst wenn er nicht da ist, entsteht die Ordnung der Wissenschaft.“ (Ebd., 377)

Aber was hat diese Ordnung mit dem Realen zu tun? Sie ist in ihrer Aussage symbolisch, und insofern die Bewegungen in Zeit und Raum reale waren, so muss es durch Wissenschaft gelingen, gerade dies zu eliminieren, zu reduzieren, um überhaupt eine Ordnung der Aussagen zu erhalten.20 Je mehr wir dabei eine absolute Wahrheit suchen, desto mehr erhalten wir bloße Wahrscheinlichkeit. Nicht die einzelne Zahl sagt uns eine Wahrheit aus, sondern erst die Kombinatorik wird zu jenen Formeln, mit denen Ordnung bewerkstelligt werden kann. „Das mehr oder minder konfuse, zufällige Herumkriechen in der Welt der Symbole ordnet sich um die Korrelation der Absenz und der Präsenz. Und die Suche nach Gesetzen der Anwesenheiten und Abwesenheiten wird auf jene Aufrichtung der binären Ordnung abzielen, die in das einmündet, was wir Kybernetik nennen.“ (Ebd., 380) Aber solche Ordnung entsteht nicht aus der Willkür, sondern ist an die Erwartungen der Menschen gebunden. Und so schließt sich ein Argumentationskreis: In dem Spiel "Grad und Ungrad" könnte ich die Maschine mit ihrem Zufallsgenerator als letzte Stelle einer logischen Lösung beschreiben, wenn es denn nicht in diesem Spiel um menschliches Gewinnen und Verlieren ginge. „Wenn die Wissenschaft der Kombinationen des skandierten Zusammentreffens in das Aufmerksamkeitsfeld des Menschen gerückt ist, dann deshalb, weil er hier durch und durch betroffen ist.“ (Ebd.) Dass hierbei ein Hasardspiel unsere Aufmerksamkeit erregt, ist kein Zufall, denn die modernen Spieltheorien betreffen sämtliche Funktionen unseres ökonomischen Lebens, die menschlichen Koalitionen, Monopolbildungen und Differenzierungen, die Kriege im großen und kleinen (vgl. ebd.). Damit aber dringen die Beziehungen wieder ein in das, was als isoliertes Hasardspiel so völlig frei vom Determinismus war und nah beim reinen Zufall schien.

Grad und ungrad codieren sich in der Kybernetik in I und 0. Dabei aber soll Subjektivität gerade eliminiert sein, denn je exakter die Wissenschaft wird, desto mehr bedarf es der Kombinationen, die das Reale zu besetzen scheinen, die sich totalisieren, um dann ganz von selbst aus zu funktionieren. Nimmt man dies alles auf der symbolischen Ebene, dann wird offenbar, dass die binäre Codierung durch Leerstelle und Platzhalter sich ein System von Unterschieden schafft, das eine strenge Ordnung – unabhängig von jeder Subjektivität – herstellt. Zumindest funktioniert dies – einmal in Gang gesetzt – wie es die Programmierung vorsieht. Sieht diese den Zufall wie im Spiel grad und ungrad vor, dann operiert die Maschine, ohne zu denken. Sie schafft bloß Unterschiede, die Unterschiede setzen. Und darin verhalten wir uns nicht anders, wenn wir dieses Spiel intelligent spielen wollten. Auf der symbolischen Ebene kann ich die Maschinen endlos verfeinern – und die Entwicklung der Computertechnologie zeigt dies gegenwärtig sehr deutlich –, ich kann die unterscheidenden Arbeiten steigern und bis hin zur immer höheren Selbstbeschäftigung des Systems mit dem System ausbauen, bis ich zu der Grenze gelange, die gerade die Kybernetik verdeutlicht: Die radikale Differenz der symbolischen und der imaginären Ordnung (vgl. ebd., 388).

Hier hat Lacan 1955 vorweggenommen, was sehr viel später zum Beispiel von Hofstadter (1988) problematisiert wurde: Was in der Natur eine gute Form darstellen mag, das ist zunächst eine schlechte Form im Symbolischen. Computerprogramme haben die größten Schwierigkeiten, sich der amorphen Natur zuzuwenden. Es kostet sie schon große Mühe, einen Buchstaben als Buchstaben zu erkennen, die Gestalterkennung ist eine wesentliche Schwachstelle – es sei denn, dass diese durch das symbolische Register schon gereinigt und reduziert wurde. Die Kybernetik kann nur am Ort des Symbolischen existieren, aber der Ort des Imaginären verweigert sich. Das Symbolische, wenn es denn von seinen anderen Registern befreit wäre, stellt die Illusion dar, zu einer Beseitigung aller Irrtümer zu führen. Irrtümer erweisen sich in Widersprüchen, und schließlich gehört es zu den Aufgaben wissenschaftlicher Systeme, die Widerspruchsfreiheit herbeizuführen. In dieser wäre ein absolutes Wissen – so wie es Hegel gesehen hat – eine Totalität des Diskurses, der in sich selbst zu vollkommener Widerspruchsfreiheit zusammengeschlossen wird (vgl. Lacan 1990, 331). Aber eine solche Widerspruchsfreiheit ist für Menschen nicht möglich. Hier reicht noch nicht einmal der Begriff des symbolischen Registers von Lacan aus, um die Vielfältigkeit von erkenntnisbegleitenden Interessen in verschiedenen Systembereichen wie Gesellschaft, Politik, Recht, Wissenschaft – oder wie auch immer man den Fokus situieren will – auszudrücken. Gewiss sind alle diese Systeme auch symbolische, aber sie sind über das Symbolische hinaus zugleich materiell geronnene Aspekte des Lebens selbst: Architektur, Landschaft, manifest gewordene Geschwindigkeit in Form von Maschinen, Verkehrsmitteln, Produktion von Waren, materielle Differenzierung.

Im Blick auf diese ist die Einengung auf Sprache, die bei Lacan aus der psychoanalytischen Perspektive des Sprechens, des analytischen Diskurses, vorhanden ist, auch schon eine Verengung. So wesentlich die Intersubjektivität für ihn dabei wird, so sehr entfernt er sie doch zugleich aus dem Gesellschaftlichen, und sozial-politischen und soziologischen Überlegungen sind in seinen Arbeiten deutliche Grenzen gesetzt. Bei Lacan fehlt damit insbesondere das, was ich in Band 2 als imaginäre Leistung im Blick auf gesellschaftliche Institutionen beschreiben werde.

Doch kehren wir zu den Grenzen menschlicher Erkenntnis zurück, die sich aus der Verbindung des Symbolischen zum Imaginären ergeben. Das Imaginäre ist kein eindeutiger Ort. Es folgt nicht den Gesetzen von Raum und Zeit, es hadert bei Geschwindigkeiten und ist ein Grenzgänger. „Es gibt eine Trägheit des Imaginären, die wir eingreifen sehen in den Diskurs des Subjekts, die ihn stört, den Diskurs, die bewirkt, dass ich ihn nicht merke, dass ich, wenn ich jemandem gut will, ihm übel will, dass, wenn ich ihn liebe, ich selbst es bin, den ich liebe, oder dass ich, wenn ich mich zu lieben glaube, genau in dem Moment einen anderen liebe.“ (Lacan 1980, 389)

Den Hintergrund dessen, was sich hier beobachten lässt, umschreibt Lacan mit dem Begriff Begehren. Dieses Begehren – und das ist für Lacan zentral – ist gegenüber dem Symbolischen, der Ordnung der Dinge und der Welt, die wir uns zurechtlegen, subversiv. Das Imaginäre, in dem solches Begehren stets haust, holt uns, in anderen Worten, mit seinen Grenzgängen immer wieder ein, es untergräbt die konstruierten Ordnungen.

Das Reale hingegen wird aus der Sicht der Wissenschaft gerne den ordnenden Blicken einverleibt, um es symbolisch zu besiegen. Bei Lacan steht es gegen die Welt. Es ist nicht Erscheinung einer Ursache, es ist nicht Phänomen einer hinter ihm liegenden Wahrheit oder Strukturgesetzlichkeit, sondern das An-Wesen selbst. Als Bezugspunkte erscheinen hier Heidegger und Levinas. Bei ihnen erscheint das Reale auch nicht mehr als Ausdruck einer Bedeutung, zu der ein Schlüssel gesucht werden muss, „sondern als signifikanter Akt, als reale Zeit, welche das Signifikat und die Welt hervorbringt.“ (Juranville 1990, 10) An dieser Stelle situiert auch Lacan das Reale, das eine Erprobung der Ohnmacht, des Wartens, des Schwebens über den Abgründen und Spalten der Existenz, des Heraus-Stehens ist. Dieser Gedanke öffnet die Psychoanalyse über den Ödipuskomplex hinaus auf eine Prüfung des Realen, die als Grenzbedingung ohne Ende ist, eine unendliche Geschichte der Analyse.21

Was bringen solche Spiele mit den Registern dem Psychoanalytiker? Er will im Patienten ein Subjekt erreichen, das ihm offen seine Gedanken ausliefert, es soll assoziieren, um hier so nah wie möglich am Zufall zu sein, was letztlich die Deutungsarbeit begründet. Aber diese Deutungsarbeit selbst ist ein Begehren des Psychoanalytikers, der seine symbolische Fundierung des psychischen Geschehens in den vielfältigen Variationen bestätigt sehen will, die die Ordnung der Symbole selbst ausmachen. Lacan erkennt dieses Spiel, aber er distanziert sich nicht von ihm, denn dies wäre sinnlos. Der Mensch ist bei ihm wie bei Freud nicht Herr im eigenen Haus. Das, was den Menschen antreibt und sein Begehren fundiert, wird Aufgabe psychoanalytischer Konstruktionen – einer Deutungsarbeit, die allerdings in der Symbolik selbst einem Muster unterworfen scheint, in dem das Reale erscheint und das Imaginäre eingewoben ist, ohne dass wir zu letzten Antworten kommen können.22

Das Reale nach Lacan steht damit gegen die Welt, gegen das, was wir herkömmlich als Realität beschreiben. Es gibt auch für Lacan durchaus diese Realität, die wir im Wachzustand sinnlich bewusst erleben, in der wir symbolisch vermittelt stehen und wo wir mit a/Anderen kommunizieren. Aber in dieser ist ein Teil, den wir nicht antizipieren können, der damit als Reales in ihr sich behauptet, ohne dass wir behaupten könnten, dass er von ihr getrennt oder unterschieden sei. Fehlleistungen wie Versprechen, Verlesen oder andere Erlebnisse bringen immer wieder Überraschendes hervor, so dass aus dieser Sicht das Reale als geheimste Quelle menschlichen Begehrens erscheint. Zumindest sieht hier der Psychoanalytiker jene unbewussten Ereignisse hervorkeimen, auf die sich sein Begehren richtet. Beides bezeichnet aber schon einen Wechsel auf die bewusste und sprachlich erfasste Ebene. Aus solchen Bestimmungen werden wir für eine konstruktivistische Beobachter-, Akteurs- und Teilnehmertheorie lernen können.

In der damit gegebenen Wendung erscheint das Symbolische als Träger des Begehrens. Dabei bemüht sich Lacan zu zeigen, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist. Wo Freud davon ausgeht, dass, wo das „Es“ ist, „Ich“ werden soll, da argumentiert Lacan von der Position des „es spricht“. Der unbewusste Primärprozess ist für ihn nämlich bereits durch Sprache geformt.

Die Buchstaben drängen im Unbewussten, ein Umstand, den Lacan buchstäblich gemeint wissen will (vgl. Lacan 1986 a, II, 19 ff.). Sprache existiert als Struktur, bevor das Subjekt in sie eintritt. Und es wird in ihr niedergeschrieben – bereits mit seinem Eigennamen tritt es in sie ein. Mit den Signifikanten liegen eben jene Unterschiede vor, die Unterschiede machen. Als Stilfiguren sieht Lacan Metonymie und Metapher, die als Verschiebung und Verdichtung in diesen Unterscheidungsprozessen miteinander wirken. Auch hier erscheint wieder der Mangel. In dem verschiebenden und verdichtenden Sprachspiel stößt das Begehren auf Leerstellen, auf einen Mangel, auf Lücken im Netz der Signifikanten, die einen Seinsmangel offenbar werden lassen, denn gerade an den Punkten im Leben, wo das Symbolische nicht aufgeht, wo die Ordnung nicht funktioniert und die Krise erscheint, entsteht der Ort, „wo ich nicht bin, weil ich mich an dem Ort nicht festlegen kann.“ (Ebd., 43)

Das Subjekt des Sprechens findet sich am Ort des Gesprochenen nicht repräsentiert. Lacan selbst verdichtet dies zu einem Sprachspiel: „ich denke, wo ich nicht bin, also bin ich, wo ich nicht denke. Worte, die jedem frei aufmerksamen Ohr spürbar machen, mit welcher Wieselambiguität der Ring des Sinns auf der verbalen Schnur unserem Zugriff entflieht.“ (Ebd.)23